商標権侵害だった場合のペナルティは?もし侵害警告を受けた場合の対応はどうすればいいの?

目次

自社の商品やサービスに他社の登録商標を無断で使用し「商標権侵害」に該当した場合、当然ですがペナルティが発生します。

製造業でも、不用意に商標を使用したために商標権侵害を起こすと、取り返しのつかないペナルティをおわされるおそれがあり、場合によっては事業継続そのものを危うくしかねません。

この記事では、商標権侵害を起こした場合のペナルティの内容や、商標権侵害の警告を受けた場合の具体的な対処方法について紹介します。

商標権侵害とは

「商標権侵害」とは、商標権者の許諾を得ずに登録商標と同一または類似する商標を使用することです。

詳しくは下記をご覧ください。

コラム:商標権侵害や間接侵害とは?転売の場合にも商標権侵害になるの?

商標権侵害によるペナルティについて

商標権を侵害した場合、ペナルティとして下記の3つを負う可能性があります。

① 損害賠償請求

② 差止請求

③ 刑事罰

損害賠償請求

実際の裁判においては、商標権者の損失だけでなく、侵害者が得た利益や、ブランド価値の毀損までが対象となるケースもあり、非常に広範な賠償範囲が認められています。

請求され得る金額や対象行為の範囲

損害賠償の額は、主に以下の3つの方法で算定されます。

- 商標権者が本来得られたであろう利益(逸失利益)

- 侵害者が得た利益(不当利得)

- 商標の使用料相当額(ロイヤリティ)

たとえば、製造業で類似商標を使った商品が流通し、その結果として正規品の売上が減少した場合、それを根拠に損害賠償が請求される可能性があります。

また、商品の製造・流通・販売の各段階で侵害行為が継続的に行われていた場合、その分だけ請求金額が膨らむこともあります。

近年は、「ブランド毀損」による信頼性の低下など無形損害に対する評価も高まりつつあり、これを含めて請求されるケースも出てきています。

日本における損害賠償額が低額にとどまるとの国際批判を受けて、商標法が順次改正され、損害賠償額が商標権者に有利な計算方法が採用されてきていますので、侵害により自らが得た以上の高額な損害賠償請求が認められる可能性がありますので、注意が必要です。

差止請求

商標権者は損害賠償だけでなく、「差止請求」も行うことができます。

これは、侵害行為の継続や再発を防止するために、侵害者に対して商標の使用をやめるよう裁判所に求めるものです。

差止請求が認められると、侵害商品の販売中止や広告の停止などにとどまらず、在庫の廃棄などが命じられる可能性があります。

これにより、莫大な損害が発生するだけでなく、市場における自社ブランドの信頼は失墜し、不買運動なども引き起こしかねない深刻な状況に発展する可能性があります。特に近時は、権利侵害行為に対する世間の目が厳しくなっており、事業継続そのものを危うくしかねません。

刑事罰

登録商標と同一の商標を、登録されている指定商品役務について自ら使用するといった、直接的な商標権侵害を行った場合は、懲役10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(商標法第78条)。

登録商標と類似の商標等を自ら使用する場合や、間接侵害を行った場合には、懲役5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(商標法第78条の2)。

法人の代表者や従業員等の関係者が商標侵害行為に関与していた場合は、その代表者等も個人的に3億円以外の罰金刑に処せられるおそれがあります(商標法第82条第1項第1号)

※ 間接侵害については「商法権侵害や間接侵害とは?」をご参照ください。

商標権侵害に関する民事的な請求(損害賠償請求、差止請求)については、故意だけでなく過失の場合にも成立しますが、刑事罰は故意犯に限られており過失による場合は罰せられないことになっています。

とはいえ、完全に一致する第三者の登録商標を無断で使用している場合には、故意であることが強く推認されますので、処罰される可能性が高くなると考えられます。

刑事罰を受けた場合、企業の信用は地に落ちると言わざるを得ませんので、くれぐれもこのようなことがないように注意する必要があります。

また、関与した代表者等も高額な罰金刑に処せられるおそれがありますので、個人的な責任も追及されかねませんので、この点も十分留意する必要があります。

商標権侵害の警告を受けた場合の対応

万が一、他社から「商標権を侵害している」との警告を受けた場合、企業として冷静かつ慎重な対応が求められます。

特に製造業では、上記のように、製品の販売停止やブランドイメージの毀損といった重大な影響を及ぼす可能性があるため、初動対応が極めて重要です。

慌てずに確認すべきポイント

警告書を受け取った際、まず確認すべきは以下のポイントです。

- 指摘されている商標が実際に登録されているかどうか

- 自社が使用している名称やロゴが、その商標とどの程度類似しているか

- 使用している商品・サービスの範囲が、相手の登録範囲と重複しているかどうか

これらの確認には、商標データベースでの調査や、過去の類似判例の把握が不可欠です。

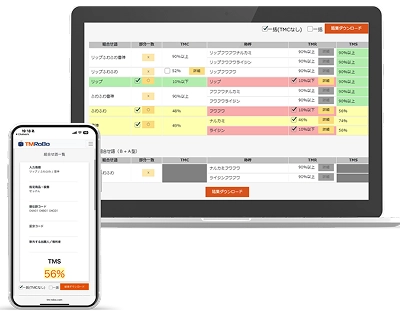

必要に応じて「TM-RoBo」などのAI商標調査ツールを活用すれば、該当商標の詳細情報や類似性のリスクを迅速に把握できます。

また、警告書の内容が感情的または一方的な主張に基づいているケースもあるため、即座に謝罪や使用停止をするのではなく、客観的な調査に基づいた対応を行うことが大切です。

専門家への相談タイミング

商標権侵害かどうかの判断は法律的な要素が絡むため、判断が難しいと感じた時点で、知的財産を専門としている弁護士に相談することが望ましいです。

弁護士業務の中でも知的財産は非常に専門性が高い分野ですので、相談する際には知的財産を専門にしている弁護士であるか否かを確認することも非常に重要になります。

早期に知的財産専門弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

- 類否判断や商標的使用判断を通じて侵害の可能性を法的に判断してもらえる

- 相手方商標に対する対抗手段(先使用の使用や無効審判請求等)を検討してもらえる

- 書面による適切な回答文案を作成してもらえる

- 裁判に発展した場合に備えた証拠保全や戦略立案が可能となる

特に製造業の場合、販路や取引先が多岐にわたるため、商標に関するトラブルが他社とのビジネス関係にも波及するリスクがあります。

リスクを最小限に抑えるためにも、警告を受けた段階での迅速かつ的確な対応が求められます。

まとめ

商標権侵害は、自社の信用だけでなく、事業継続性を脅かす重大な事態に発展するおそれがあるだけでなく、代表者をはじめとする関係者の個人的な責任が追及されかねない深刻な問題といえます。

日頃から商標の使用状況を見直し、侵害リスクを回避するための体制を整えることがまず必要とされますが、万が一侵害であると警告を受けた場合の体制を整えておくことも、被害を最小限に抑えるために非常に重要です。

商標権侵害を引き起こした場合の知財リスクを法務部門だけでなく、経営層も含めて十分理解したうえで全社的に対応することがますます必要になるといえるでしょう。

<関連記事>

商標の基本をまとめて確認!

商標の基本シリーズはこちらをクリック!

商標の最先端を現役知財弁護士が分かりやすく解説!

商標調査最先端コラムシリーズはこちらをクリック!

IP-RoBo広報部

執筆日:10月20日