【商標調査最前線コラムシリーズ第8回】AIは図形商標の商標調査、商標検索の壁を超えられるか? ~「意味認識」という新たな技術的課題~

目次

みなさん、こんにちは!IP-RoBoの岩原です。

私の執筆論文(※)に基づいて商標調査におけるAI活用の可能性と課題を探る本シリーズも、いよいよ第8回となりました。前回の第7回では、文字商標調査において、AIの学習に必要なデータ量が圧倒的に不足しており、さらにデータの信頼性にも課題があるという、深刻な「データの壁」について詳しく見てきました。

今回は、図形商標の類否調査におけるAI活用の技術的課題について掘り下げていきたいと思います。

(※)技術情報協会「“知財DX”の導入と推進ポイント」401頁(2025年4月30日発刊)(https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2292.htm)

前回配信した「AIは商標調査の救世主か? ~文字商標の商標調査、商標検索のAI化における技術的課題」もぜひご一読ください。

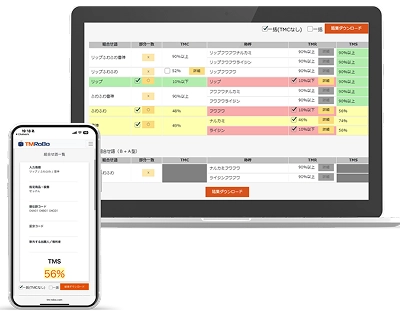

また、商標調査最前線コラムシリーズに関する解説動画が、知財オンラインにて公開されています。ぜひ下記リンクからご視聴ください。

解説動画:https://www.youtube.com/watch?v=wxi1ioaQDP0

図形商標の商標調査、商標検索におけるAI活用の難しさ

図形商標の類否調査におけるAI活用も、称呼類否調査と同様に容易ではありません。前回のコラムで触れた、AI(機械学習)に十分な精度を出すために必要な「学習データが大量に用意できること」と「学習データが十分な信頼性を有していること」という条件は、図形類否調査においても満たされているとは言い難い状況です。

そして、これに加えて、図形商標の類否判断には、称呼とは異なる、図形ならではの技術的課題が存在します。

技術的課題:図形が意味するものを認識する難しさ

図形商標の類否判断において、特にイラストなどが含まれる場合、その判断は単に画像的な類似関係だけでは決まりません。そこに描かれているイラストが何を意味しているのか、その意味するものが類似しているか否かという点も、図形商標の類否判断においては重要な考慮要素となります。

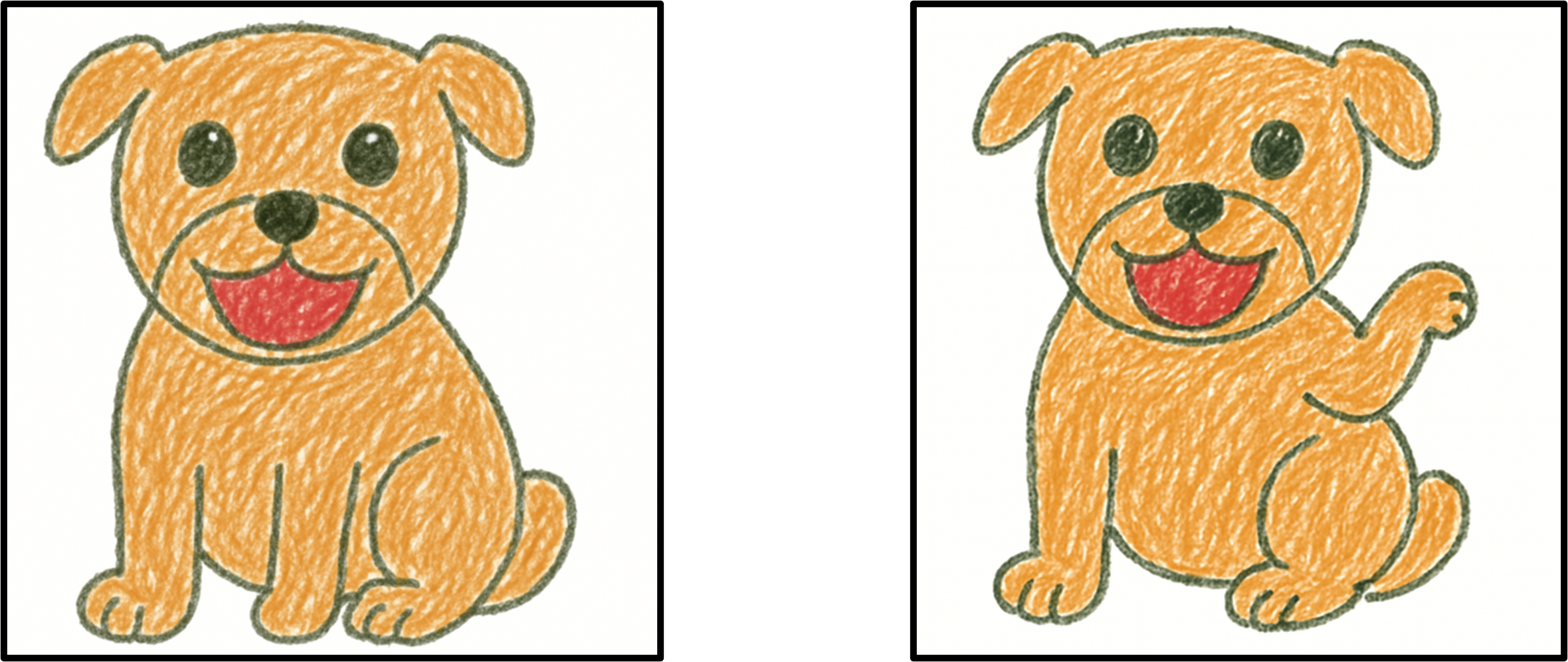

例えば、下記のような2つの「犬」のイラストが描かれた商標の場合、タッチ、構図等を含め全体としてよく似ているため、類似と判断される可能性は高いといえます。

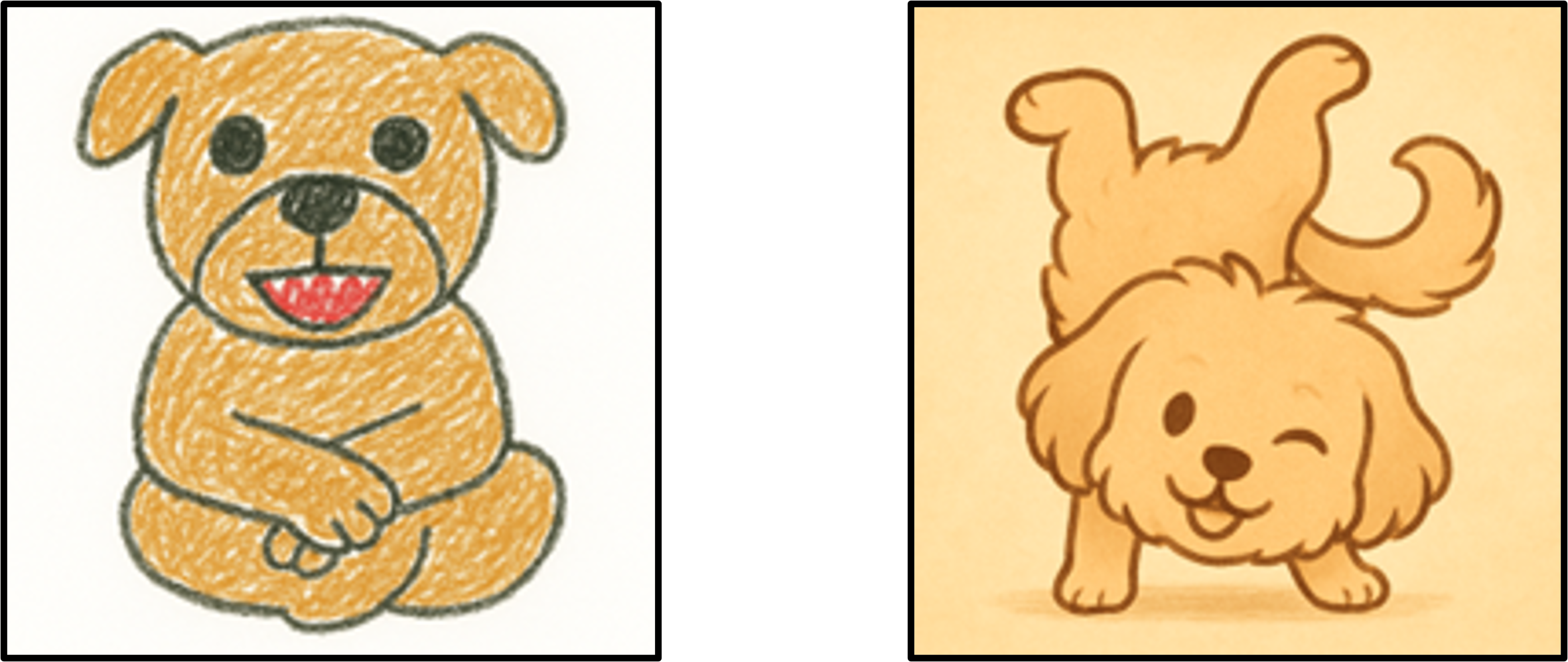

これに対して、下記のイラストの場合、絵のタッチは酷似していますが、ポーズが単に異なるというだけでなく、右のイラストは手を組んであぐらをかくという擬人化がされていますので、先ほどよりも類似と判断される可能性はかなり低くなると考えられます。

下記のようにタッチも構図等もあまり似ていない場合は、類似とされる判断は更に低くなります。ただし、「犬」という概念は共通していることから、類似と判断される可能性がなくなるわけではありません。

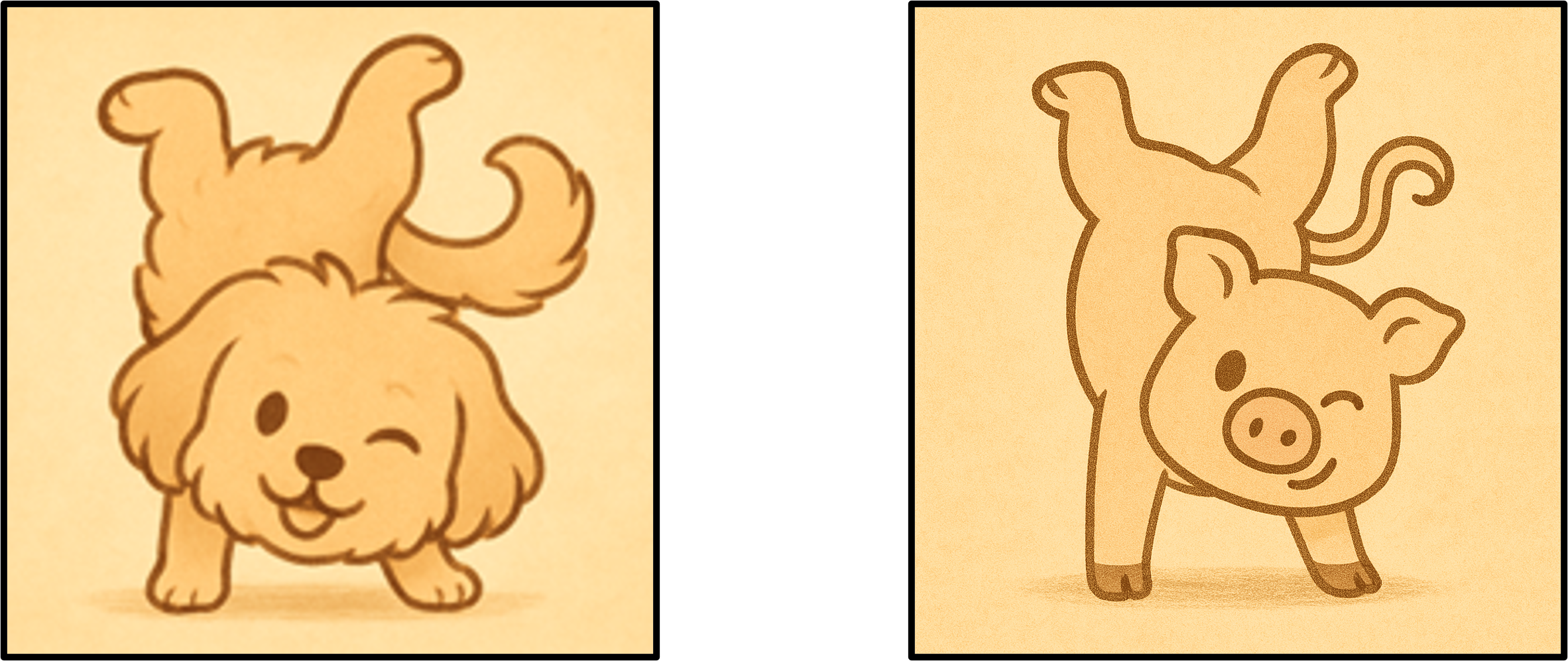

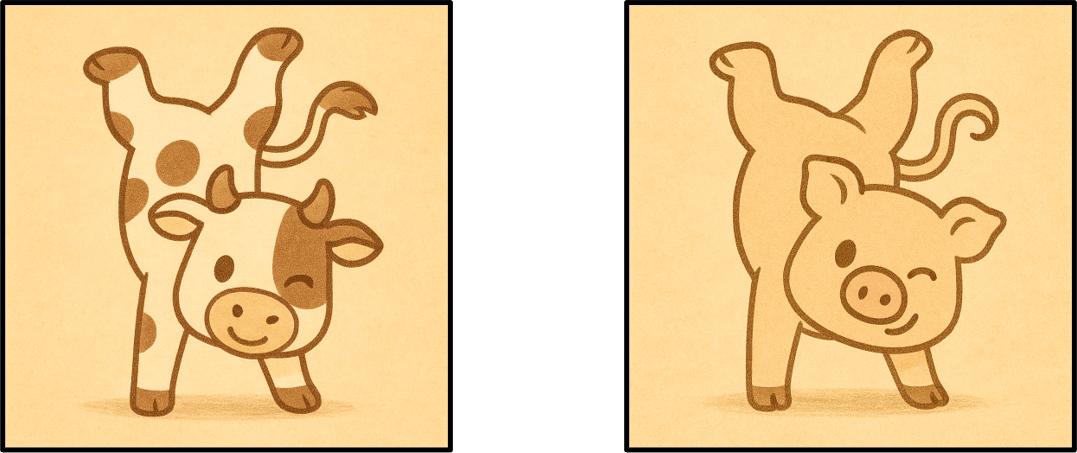

一方、描かれている対象が異なる場合は、一般的には類似と判断される可能性は相当低くなると考えられます。例えば、犬のイラストと豚のイラストでは、全く異なる動物のため、類似と判断される可能性は高くありません。 ただし、下記のようにタッチ、構図などを含めて全体としてよく似ているイラストの場合、類似と判断される可能性が高まると考えられます。

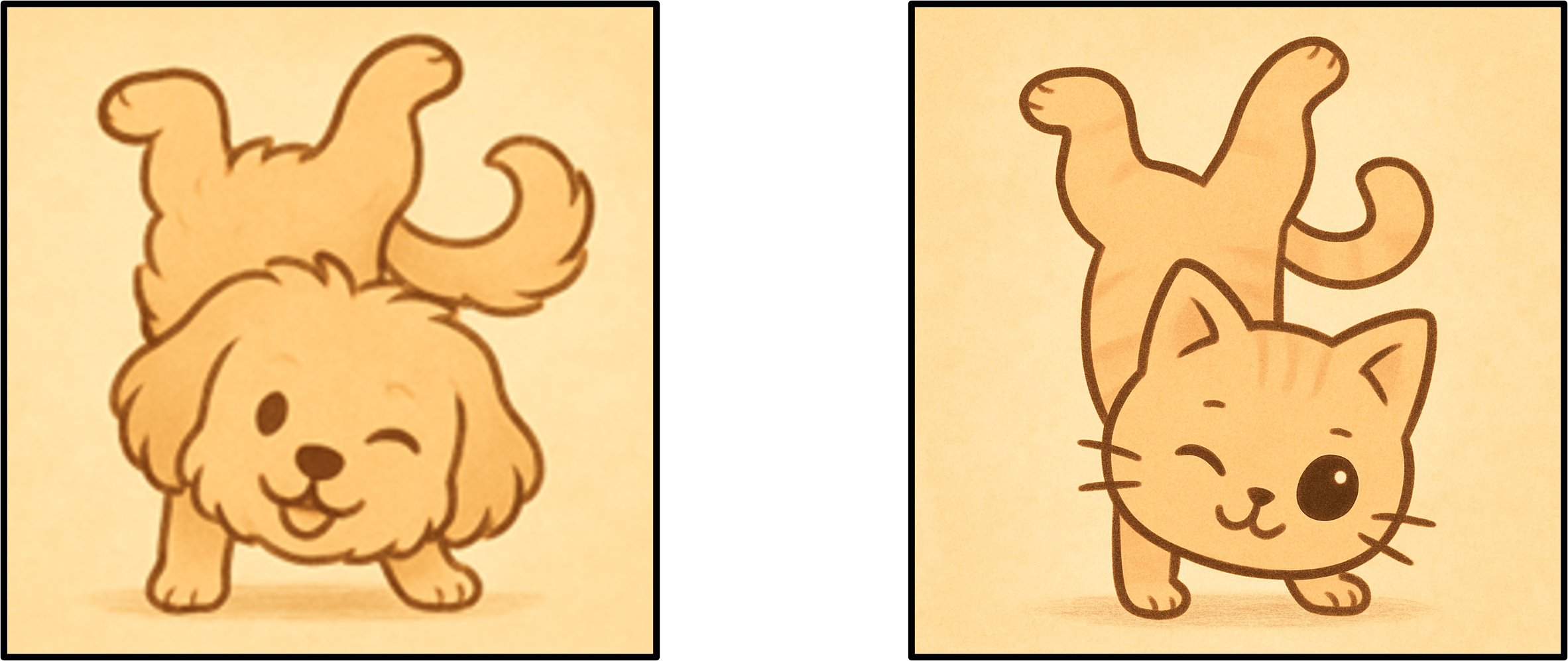

更に、下記のように、「豚」ではなく「猫」が描かれている場合、いずれもペットとなる愛玩動物が描かれていることから、特にペットショップを対象とした商標の場合には類似と判断される可能性が「豚」の場合よりは更に高くなるとも考えられます。他方、レストラン等の飲食店を対象とした商標の場合には、犬や猫は飲食店との関連性は高くないので、類似と判断される可能性は高くなるわけではないと考えられます。

同様に、下記のように、「牛」と「豚」の場合、これらは通常ペットにはなりにくいので(特に牛はペットには通常ならないでしょう)、ペットショップを対象とした商標の場合は類似と判断される可能性が高くなるわけではないと考えられますが、他方、飲食店を対象とした商標の場合には、牛と豚は飲食店との関連性が高いため、類似と判断されやすくなるとも考えられます。

このように、図形商標の類否判断では、「見た目」だけでなく「意味」の比較が非常に重要になります。しかし、イラストに、何がどのように描かれているのかという意味認識は、現在のAI技術が必ずしも得意としている分野ではありません。

オリジナリティあふれる図形商標とAI

さらに課題を難しくしているのは、商標の性質です。商標は、消費者の注意を引き、他の商品やサービスと区別するために使用されます。そのため、下記のような人目を引くオリジナリティあふれるイラストが用いられることも少なくありません。

▲ 登録5631357

このような、過去のいずれのものとも似ていない、非常にユニークでオリジナリティあふれるイラストの場合、既存のイラストをいくら学習データとしてAIに機械学習させたとしても、そこに何が描かれているかはもちろん、そもそもどこに何が描かれているかを判別すること自体が困難であると考えられます。意味を認識する以前に、図形を構成する要素を正確に認識することすら難しい場合があるのです。

上記の商標は、現時点(2025年10月16日時点)の最新版ChatGPT5でも、文字「一」を正しく抽出することはできませんでした。

これらの点から、既存の図形商標に関する類否判断を学習データとして機械学習したとしても、十分な精度を出すことは容易ではないと考えられています。

将来への期待:意味認識技術の進展

このように、図形商標の類否判断AIには、「データの壁」に加え、「意味認識」という固有の技術的課題が存在します。特に、オリジナリティの高いイラストの要素認識や意味認識は、現在のAIにとって大きなハードルとなっています。

しかし、図形に関する意味認識に関する研究は日進月歩で進んでおり、例えば2024年5月13日にOpenAIが発表したGPT-4oのような最新のAIモデルでは、イラストに何がどこに描かれているかの判断がある程度できるようになってきています。

現時点では、図形商標に描かれている要素を完全に判別することができるレベルには達していませんが、こうしたAI技術の進展により、近い将来、図形に含まれる要素やその配置をAIが正確に認識できるようになる可能性が期待されています。これにより、意味認識の前提となる「何が描かれているか」の課題が解決に向かうかもしれません。

まとめ 意味認識は図形AIの鍵

今回のコラムでは、図形商標の類否調査におけるAI活用の技術的課題として、「意味認識」の難しさに焦点を当てて解説しました。図形商標の判断が単なる画像類似だけでなく、その意味内容に大きく依存するという性質が、現在のAIにとって大きなハードルとなっています。特に、オリジナリティの高い図形に対する意味認識は困難です。

称呼類否判断における「データの壁」(量と信頼性)に加え、図形類否判断における「意味認識」という独自の課題が存在することで、図形商標の類否判断を完全にAIに代替させることは、現時点では非常に難しいと言えます。

しかし、画像認識や意味理解に関するAI技術は急速に進歩しています。これらの厳しい技術的制約を踏まえた上で、全てを代替できなくても、部分的な支援が可能となる未来が期待されます。

次回は、そのような商標調査におけるAI化についての法的課題について、検討していきたいと思います。

≪関連記事はこちら≫

次回(第9回):未定

前回(第7回):AIは商標調査の救世主か? ~文字商標の商標調査、商標検索のAI化における技術的課題

******************************************************************

[ 執筆者 プロフィール ]

岩原 将文 /株式会社IP-RoBo CEO 弁護士

主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。

大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。

<関連リンク>

WEB:https://ip-robo.co.jp/

お問い合わせ:info@ip-robo.co.jp またはお問い合わせフォームから

******************************************************************