【イベントレポ】みなとみらい特許事務所×株式会社IP-RoBo【2025知財・情報フェア&コンファレンス】

目次

2025年9月10日〜12日に3日間開催されました《2025知財・情報フェア&コンファレンス》にて、ブース出展と併せて、出展者プレゼンテーションにも参加させていただきました。

9月11日のプレゼンテーションでは、ゲストに商標代理件数において我が国トップクラスの特許事務所である弁理士法人みなとみらい特許事務所様から下田一徳先生と飯隈裕平様をお招きしました。

当日は雨天となりましたが、多くのお客様にご来場いただきました。

ご来場のみなさま、誠にありがとうございました。

今回は、当日ご来場いただけなかった方に向けて、トークセッションの内容をレポート形式でお届けいたします!

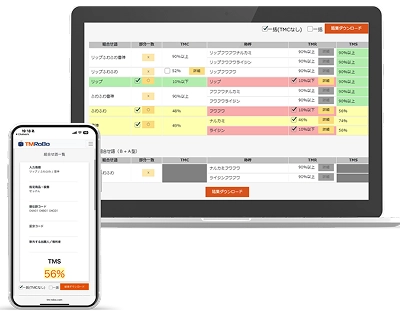

みなとみらい特許事務所様の「TM-RoBo」活用事例を交えながら、AIと知的財産業務の未来についてお話ししていただける貴重なトークセッションとなりましたので、ぜひ最後までご覧ください。

「プロフェッショナルが考える知的財産権と AI の未来」

~商標調査 AIツール「TM-RoBo」活用事例に学ぶ、AIと人の協業~

TM-RoBo導入のきっかけ

岩原:TM-RoBoを導入される以前、商標調査の業務において、どのような課題を感じていらっしゃいましたか?

飯隈様(以下、敬称略):大きく2つの課題があると感じていました。

一つ目は、大量の商標について短時間で類似可能性についてスクリーニングを行いたいというニーズがありました。

二つ目は、客観的な数値としての類似度を出して報告したいと考えていました。

この2つについて課題を感じていました。

岩原:数多くの商標を処理されていらっしゃるので多くの件数を効率的に、かつ客観的な基準で判断したいという課題感があったのですね。

そうした中で、TM-RoBoを知ったきっかけは何だったのでしょうか?

飯隈:数年前から商標調査や特許調査のAIツールをずっとウォッチしており、そのときにTM-RoBoをみつけました。

当時はβ版でしたが、2020年あたりから、事務所の商標業務をより良くしていくためのツールの導入を検討した結果、TM-RoBoが再度目に入りました。

岩原:なるほど、以前からAIツールには注目されていて、既に検討されていたということですね。

TM-RoBo導入の検討事項

岩原:AIツールを検討される上で、機能や精度など、不安や疑問点はありましたか?

飯隈:やはり一番は検索における精度ですね。

あとは、導入による費用対効果についても不安がありましたね。

岩原:特にAIの精度については、実際に使ってみないと分からない部分もあると思います。

他社のツールも比較検討されたとお聞きしていますが、導入前のトライアルでは特にどのような点をどのように確認されましたか?

飯隈:やはり精度に関しての検証を重点的に行いました。

具体的な確認方法は、これまで事務所の中で調査をして、すでに結果が出ている商標に対してTM-RoBoで再度検索を行い、事務所の判断や特許庁の判断などの結果とTM-RoBoの数値を照合して、どのくらい合致しているかを確認しました。

トライアル実施期間中の精度については、1次スクリーニング用の精度があると感じました。

岩原:使いやすさ、使い勝手についてはいかがでしたか?

飯隈:入力画面がとてもシンプルで、余計な情報は必要なく簡単な操作で入力がしやすかったです。

検索結果につきましても、検索結果は数値で表示されるので確認すべき優先順位がとてもわかりやすかったです。

TM-RoBo導入の決め手

岩原:トライアルを経て、当初の不安や疑問点は解消されましたか?

飯隈:機能や回数に制限なく検索できたため、精度の検証など確認しておきたかった点が解消されました。

岩原:それは良かったです。様々な比較検討やトライアルを経て、最終的にTM-RoBoの導入を決めた「決め手」は何だったのでしょうか?

飯隈:2点あります。

実務的な決め手としては、他の調査ツールではやっていない「結合商標調査」ができるという点が目にとまり、面白いと感じました。

これまでの結合商標調査は、個人の感覚で手作業で抜き出して調査していましたが、一度入力するだけで分離観察や組み合わせまでAIが行ってくれる点に魅力を感じました。

あとは検索のしやすさ、類似度の数値化と多くの商標を一度に検索できる機能は導入の大きな決め手の一つになりました。

経営的な視点としては、弊所代表の辻田は、そのツールに特徴があり、日々の業務をより良くするための可能性を見出せるのであれば試してみようと申していました。

TM-RoBoのようなAIツールを活用することで、現在の商標調査における技術力やテクノロジーがどのくらいのレベルに達しているかを客観的に知ることもでき、新たな課題発見にも繋がるのではないかと導入を決定しました。

岩原:経営的な視点と、現場での使いやすさや機能の両面から評価いただいての導入だったのですね。

TM-RoBoの具体的な活用と効果

岩原:実際にTM-RoBoを導入されてからの具体的な活用方法を教えていただけますか?

飯隈:導入当初は、多くの商標についての1次スクリーニング用として活用していました。

現在は、それに加えて、迷いのある商標について確認的な調査ツールとして利用しています。

また、人材育成にも活用しており、審査基準と実務判断の相違がある点をメンバーにレクチャーする際にTM-RoBoの結果を参考にしています。

岩原:なるほど、一次スクリーニングから、より実務的な確認や教育ツールとしても活用が広がっているのですね。

TM-RoBoを導入したことによる変化や、調査効率はどのくらい向上しましたか? 具体的なエピソードがあれば教えてください。

飯隈:現在は、特に類似性の判断に迷う商標にかける時間の短縮につながっています。

例えば、1音相違の審決例を検索する場合20分ほどかかる場合でも、TM-RoBoを使うことでおよそ5分ほどに短縮できるイメージです。

言い換えれば約70%の削減と言えるかもしれません。

岩原:業務効率で4倍ほどですね。かなり大幅な時間短縮に貢献できているようで嬉しく思います。調査効率が向上したことで生まれたリソースは、どのように活用されていますか?

飯隈:効率化によって生まれた時間を使い、さらに調査件数を増やすことはもちろん、人間でしかできないさらに高度な知財サービス・コンサルティングにより時間をかけることもできています。

また、人材育成や業務マニュアル作成など、事務所の効率改善のためにも活用しています。

岩原:単なる効率化だけでなく、事務所全体のレベルアップやビジネス拡大にも繋がっているのですね。素晴らしい活用事例です。

ちなみに、AI導入について、事務所のウェブサイトなどで公表されていると伺いました。その理由を教えていただけますか?

下田先生(以下敬称略):はい、公表しています。

これは、AIのような新しい技術を積極的に取り入れている姿勢を示すことで、お客様に安心感や先進性を感じていただければと考えています。また、他事務所との差別化も目的としています。

なお、AIの活用にあたっては、秘密保持義務を順守し、事務所として適切な運用を徹底しています。

商標調査の未来とAIへの期待

岩原:次に、弁理士の先生や飯隈様から見て、商標調査における「質」と「量」、それぞれの面でどのような課題を感じていらっしゃいますか?

下田:質という面から見ると、大きく2つの課題があります。

1つ目は、見落とさないということです。

弊所はかなり代理件数が多いこともあり、ヒットした大量の登録商標を確認することが必要です。

その際に1つでも見落としが起きると、その後の判断は前提から崩れてしまう課題がありました。

2つ目は、弁理士のこれまでの経験等に基づく人的な判断力が重要だということです。

質の良い調査は、この「見落とさないこと」と「人的な判断力」の掛け算で実現できると考えています。

量という面では、見落としてはいけないという意識から、必要以上に時間をかけ過ぎてしまう点が最大の課題になります。

岩原:精度と効率の両立は難しいですが重要な問題ですね。

そうした課題に対して、TM-RoBoのようなAIツールにはどのような可能性を感じていますか?

下田:大量のヒット商標の中から見落としなく拾い上げるという土台作りですね。

また、AIによって一次スクリーニングを自動化するため、なるべく少ないアクションで判断が可能となり、時間短縮に繋がります。

TM-RoBoのようなツールでこのような土台を整えた上で、弁理士にしかできない判断力により全体の質の向上を図ることができ、知財業務をアップデートすることができると感じます。

岩原:AIは「見落とさない」「量」の部分で力を発揮し、弁理士の先生方は「質の高い判断」に集中できる、というイメージですね。

AIと人間の役割分担について、どのようにお考えですか?

下田:最近はAIと人は「競う」ものではなく、それぞれの強みを活かして新しい価値を生み出していくパートナーだと考えています。

AIは膨大なデータの処理や一定基準でのスクリーニングを得意とし、スピードと網羅性の面で大きなアドバンテージがあります。

一方で、クライアントの事業背景やブランド戦略、先行商標との関係性を踏まえたリスク評価などは、人にしかできない重要な役割です。

なのでAIと人がそれぞれの強みを掛け合わせていくことで、より質の高い知財サービスが実現できると考えております。

【写真】

特許事務所全体のAI/DX/IT化と未来

岩原:当社もTM-RoBoをリリースした7年ほど前は、専門性が高ければ高いほど弁理士の先生方からは敵対的な反応があった反面、肯定的な意見もあり二極分化していました。

最近はAIに対する理解も進んできたこともあり、「いかに使いこなすか」というような意識の変化があるように感じます。

みなとみらい特許事務所様は、AIをライバルとしてではなく協業するパートナー・利用する相手として捉え、役割分担によりそれぞれの得意な分野でより高いレベルを目指すという考え方なのですね。とても素晴らしいお考えだと思います。

みなとみらい特許事務所様では、事務所全体のAIやDX化、IT化について、どのような考え方で取り組んでいらっしゃいますか?

下田:弊所では、過去の視点にとらわれず新しいものは良いものであれば積極的に取り入れようという考え方を持っています。

以前は知財業務も書類仕事のイメージが強かったですが、今は弊所でも調査ツールや管理など、IT化されている部分も多くあります。

そして、私たちも、普段からプロフェッショナルとして、責任を持って仕事をしています。ですがやはり人間なので、何千件と調査を行う中で見落としなどの人的なミスをゼロにすることは難しいです。

このような、人的なミスをAI等を駆使し徹底して防ぎ、業務を完結させていく未来をよりリアルに実現できるようになると考えています。

岩原:常に変化を見据え、アップデートを繰り返す姿勢こそが、業界トップクラスの実績に繋がっているのですね。

AIツールをセーフティーツールとして活用するというお考えについて、詳しくお聞かせいただけますか?

下田:やはり人的ミスを完全にゼロにするのは難しいからこそ、TM-RoBoのようなAIツールをセーフティーツールとしても活用して、調査の土台を固めております。

AIが見落としなく網羅的に情報を拾い上げることで、弁理士本来の、より高度で専門的な判断や質の高いサービスの提供に集中できるようになります。

これにより、専門家としての価値を最大化できると考えています。

岩原: みなとみらい特許事務所様が、この知財業界で目指す未来についてお聞かせください。

下田:弊所は常にチャレンジしていくことを大事にしています。

創業初期から、みんなでアンテナを張り、「何かより良くなるものはないか」と自然に探す姿勢が染み付いています。

今後も、AIやDX化、IT化を推進し、人的なミスを徹底して防ぎつつ、これまで以上の高度な業務を完結させていく未来を実現していきたいと考えています。

TM-RoBoへの今後の期待

岩原:チャレンジングな姿勢と、知財DXによるミスの徹底防止、そしてより良いサービス提供を目指す未来を応援しております。

TM-RoBoに今後期待する点はございますか?

飯隈:はい、できれば数値の根拠に関する資料提示があると、クライアント様からするとより納得感が増して、より活用しやすくなるかと期待しています。

岩原:ありがとうございます。ぜひ参考にさせていただきます。

これから商標調査AIツールの導入を検討される他の特許事務所様や企業の方もいらっしゃると思います。みなとみらい特許事務所様から見て、どのような特許事務所や企業がTM-RoBoを利用すると効果が上がると思われますか?

飯隈:例えば特許事務所様については、特許や意匠を専門に扱われている事務所様も多くいらっしゃると思います。商標に十分な経験を持つ人材が限られているケースもあるかもしれません。

こうした中で、AIが経験をカバーしてくれるような形で、類似度を数値で把握できる点は効果があると思います。

また、この点は教育や人材育成にも役立つと考えています。

そして企業様については、知財部と企画・事業部でそれぞれメリットが異なると思います。

知財部の目線では、類似度が数値で示されるため、審査基準との比較や案件の優先度やリスク判断を客観的に行うことに使えると思います。

一方で、企画部や事業部様の目線では、大量のネーミング案を短期間で調査するケースがあるかと思います。TM-RoBoを使えば、それらを一気に検索して客観的に数値で確認できますし、AIの結果を見ればリスクの程度を直感的に理解できますので、社内での意思決定のスピードが上がるのではないかと思います。

岩原: 本日は、みなとみらい特許事務所様がどのようにTM-RoBoを導入し、活用し、そしてAIという技術を捉えていらっしゃるのか、大変興味深く、示唆に富むお話をたくさん伺うことができました。

商標調査のプロフェッショナルである皆様の視点から、AIの可能性、課題、そして人間との理想的な共存のあり方について、深く理解することができました。皆様のDX推進の一助となれていることを、大変嬉しく思います。

最後に

岩原:本日はお忙しい中ご登壇いただきましてありがとうございました。

最後にTM-RoBoや商標調査のAIサービスを検討されている方に対して、導入ユーザーとしてアドバイスがあればお願いします。

下田:AI商標調査サービスは、「精度の高い辞書」と「素早い地図」をくれる存在であり業務の効率化の一翼を担う存在と言えます。

弊所もそうだったのですが、まずはトライアルでツールを使い、効果を実感してみることをおすすめします。

また、その地図をどう読むか、どこへ向かうかを決めるために知財の専門家もあわせてご利用いただければ幸いです。

岩原: 下田先生、飯隈様、本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました!

今回はゲストに弁理士法人みなとみらい特許事務所様にお越しいただきました。

商標調査の専門家がどのようにTM-RoBoを活用されているのか、AIに対する考え方など非常に学びの多い機会となりました。

改めてになりますが、本当にありがとうございました!

トークセッション開催日:2025年9月11日

関連記事>>>【イベントレポ】小林製薬株式会社×株式会社IP-RoBo

関連記事>>>【イベントレポ】ベガコーポレーション×株式会社IP-RoBo