商標登録の流れと手続きとは?出願の方法をご紹介

目次

商標登録は、企業のブランド価値を守り、競争力を維持するために不可欠な手続きです。

ただ、その流れや具体的な申請方法を正確に理解している方は、意外と少ないのが現状です。

特に日本の大手製造業においては、新たな製品や技術を市場に投入する際、適切な商標管理が欠かせません。

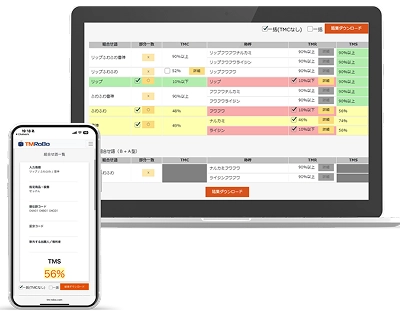

最近では、AIを活用した知的財産ツールが注目されており、商標出願のプロセスを効率化するソリューションとして導入が進んでいます。

本記事では、商標登録の基本的な流れについて解説します。

商標出願から商標登録までの流れと手順

商標登録とは?

商標とは、企業の製品やサービスを他社と区別するための「名前」や「ロゴ」、「図形」などを指します。

商標を登録することで第三者による無断使用を防ぎ、ブランド価値を守ることにつながります。

日本で商標登録をするには、特許庁への申請(出願)が必要です。

特許庁での審査を通過して正式に登録されると、10年間の商標権が付与されます。 10年間の期間が満了しても、特許権等と違って権利期間の更新も可能です。

商標権は、一度取得すれば更新を繰り返すことにより事実上永久の権利とできますので、特許権等の他の知的財産権にはない強力な権利と言えます。

商標登録の流れ

商標登録のプロセスは、以下のように進みます。

事前調査(商標の類似チェック)

商標を出願する前に、登録要件を満たしているかという商標調査を行います。

実務的には、すでに登録されている商標と類似していないかの商標検索が主な内容になります。

既存の登録商標と重複している場合は、登録を拒絶される可能性があります。

商標調査について詳しく知りたい方はこちら ≫ 商標調査とは?開発部・ネーミング部門向け実践ガイド

商標検索について詳しく知りたい方はこちら ≫ 商標検索とは?日本の製造業が知っておくべき基礎知識

■事前調査の方法

- 商標検索ツールを活用して類似商標を検索

- 専門家(弁理士)に相談して詳細な調査を依頼

商標検索ツールについて詳しく知りたい方はこちら

≫ 商標検索ツールとは?商標検索ツールを活用したネーミング成功の秘訣を紹介

≫ 日本の製造業が知っておくべき最新検索ツール

■事前調査のポイント

- 商標権は、指定した商品や役務(役務とは、サービスのことです。指定した商品や役務のことを「指定商品・役務」といいます)または一定の類似の商品役務について独占的に使用する権利が得られるため、使用したい業種・カテゴリで既存の登録商標がないか調査する

- 文字部分だけでなく、ロゴやデザインが似ている商標にも注意

指定商品役務に関連する記事はこちら ≫ 毎年改定? “類似商品・役務審査基準”とは

出願準備(必要書類の作成)

出願に必要な書類を準備します。

主な必要書類は次回配信予定の「商標出願から商標登録に必要な提出書類と作成上のポイントについて」をご覧ください。

特許庁へ出願

書類が整ったら、特許庁へ商標登録を出願します。

■出願方法

- オンライン出願

- 紙ベースでの出願

出願が受理されると、特許庁の審査に進みます。

特許庁による審査

特許庁の審査官が以下の基準で商標を審査します。

■審査のポイント

- 既存の登録商標と類似していないか

- 識別力を有しているか

- 商品やサービスの区分が適切か

- その他の登録要件を満たしているか

類否調査についての関連記事はこちら ≫ ビジネスの「顔」を守る!はじめての商標調査

商標登録料の支払いと正式登録

審査に合格すると「登録査定」が発行され、登録料を支払うことで正式に商標が登録されます。

自社で手続きを行う場合と弁理士に頼む場合における流れの違い

商標登録の手続きは専門的な知識が求められるため、「自社で手続きを行う」か「弁理士に依頼する」かのどちらを選択するかは、慎重に検討する必要があります。

本章では、それぞれの流れの違いについて解説します。

自社で手続きを行う場合の流れ

自社で手続きを行う場合、すべての書類作成・審査対応を自社で行うため、コストを抑えられ、出願までの時間を短縮することが可能です。

一方で、商標調査を含む十分な知識と経験がないと、手続きのミスによる拒絶リスクが高まることに注意が必要です。

商標の事前調査

まず、先ほど説明したように、登録したい商標が既存の登録商標と重複していないかを調査します。

この段階で、同一または類似の商標がすでに登録されている場合は、出願しても拒絶される可能性があるため、別の商標に変更するか、指定商品役務を変更するなどにより、既存の登録商標と重複しないようにする必要があります。

自社で判断に迷う場合には、弁理士に相談することが推奨されます。

商標調査・商標検索について詳しく知りたい方はこちら

≫ 商標調査とは?開発部・ネーミング部門向け実践ガイド

≫ 商標検索とは?日本の製造業が知っておくべき基礎知識

商標検索ツールについて詳しく知りたい方はこちら

≫ 商標検索ツールとは?商標検索ツールを活用したネーミング成功の秘訣を紹介

≫ 日本の製造業が知っておくべき最新検索ツール

商標の出願書類作成

商標登録を行うには、特許庁に提出する商標登録願を作成しなければなりません。

■必要書類

- 商標登録願(電子出願可能)

- 出願する商標のデザイン(ロゴ・文字など)

- 商品・サービスの分類(45分類から適切なものを選択)

- 指定商品役務の記載

- 申請者の情報

この段階で誤った分類を選択すると、審査で拒絶される可能性があります。

特に、指定商品役務をどのように記載するかは権利の範囲に影響するだけでなく、既存の登録商標との重複範囲に関係し拒絶されるか否かを左右しかねないため、慎重な判断が必要となります。

専門的判断が必要となりますので、慣れていない場合は弁理士に相談することが推奨されます。

特許庁への出願

特許庁にオンラインまたは紙で申請を行います。

出願の際に、特許庁へ出願料等が必要となります。

特許庁の審査と拒絶理由通知の対応

特許庁の審査官が出願内容を審査し、適格であるか判断します。

審査には6カ月から1年ほどかかるのが一般的です。

特許庁の審査官が問題ありと考えた場合、すぐに出願が拒絶されるのではなく、まずは、審査官が問題と考える点を記載した「拒絶理由通知」が発送され、反論等の対応を行う機会が与えられます。

ここで適切な対応ができないと、正式に拒絶されてしまいます。

拒絶理由通知に対する対応は、とても専門性が高いため、自社で対応することは大変難易度が高くなります。

拒絶理由通知に対する対応は弁理士に依頼することが推奨されますが、拒絶理由通知の対応から弁理士に依頼することはハードルが高いことに留意する必要があります。

登録料の支払いと登録完了

審査に合格すると「登録査定」が発行され、登録料を支払うことで正式に商標登録されます。

その後、商標権が発生し、商標登録証が交付されます。

自社で出願するメリットとデメリット

■自社で出願するメリット

- コストを最低限に抑えられる

- 出願までの時間を短くできる

- 自社の商品等に関する商標調査のノウハウが蓄積することにより、拒絶リスクを弁理士に依頼するより抑えることも可能になる

■自社で出願するデメリット

- 十分な商標調査等の経験がないと、拒絶のリスクが高くなる

- 商標調査を行うハードルが高い

- 拒絶理由通知に対する対応のハードルがさらに高い

- 拒絶理由通知対応のみ弁理士に依頼することは、弁理士への報酬が高額になりやすい

弁理士に依頼する場合の流れ

弁理士に依頼すると、専門的なサポートを受けながら進められるほか、手続きのミスを防げ、スムーズに登録できる安心感があります。

その反面、弁理士に支払う報酬が別途必要になることから、場合によっては想定していた以上の費用が必要になる可能性を十分理解しておく必要があります。

事前相談・ヒアリング

弁理士と相談しながら、「どのような商標を出願するのか」「どの区分が適切か」「指定商品役務をどのように記載するか」を決定します。

この時点で、類似商標の調査や出願戦略の立案もサポートしてもらえます。

事前調査

弁理士が専門的な商標検索ツールを利用して、より詳細な類似商標の調査を行います。

出願書類の作成

弁理士が適切な表現で書類を作成してくれるため、拒絶リスクが大幅に低減します。

特許庁への出願

弁理士が代理で電子出願を行います。

特許庁の審査と拒絶理由通知の対応

自社で出願する場合は拒絶理由通知が発送された際の対応が難しいですが、弁理士がいれば適切な意見書や補正書を提出でき、拒絶を回避するための戦略を立てられます。

登録料の支払いと登録完了

特許庁の審査に合格すれば登録料を支払い、正式に商標登録となります。

その後も弁理士が更新手続きや商標管理のアドバイスを行ってくれるため、長期的な商標戦略を構築できます。

弁理士を通じて出願するメリットとデメリット

■弁理士を通じて出願するメリット

- 書類のミスを防げる

- 必要な情報が正確に反映される

- 権利の範囲を画する指定商品役務を適切に設定できる

- 拒絶リスクが低くなる

■弁理士を通じて出願するデメリット

- 拒絶理由通知に対する対応については、弁理士への報酬が高額になりやすい

- 弁理士への報酬が発生する

- 弁理士とのやりとりにより追加の時間がかかる

まとめ

商標登録は、企業のブランド価値を保護し、競争力を維持するために不可欠なプロセスです。

しかし、適切な手順を踏まないと登録拒絶や権利侵害のリスクが発生するため、戦略的な商標管理が求められます。

特に、出願前の商標調査は、登録拒絶等を回避するために非常に重要です。「TM-RoBo」などのAIツールを活用することで、商標調査を効率的かつ効果的に行うことがで、スムーズな商標登録が可能になります。

適切な商標戦略を構築し、ブランドを守るための対策を万全に整えましょう。

IP-RoBo広報部

執筆日:7月9日